Tetanus

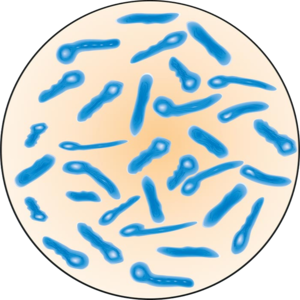

Tetanus wird durch Clostridium tetani, ein Gram-positives, sporenbildendes, anaerob wachsendes Bakterium hervorgerufen. Sporen überleben in Erdreich, Staub und ähnlicher Umgebung Monate bis Jahre. Nach Verletzungen, die die Hautbarriere zerstören, dringen die Bakterien bzw. ihre Sporen in den menschlichen Organismus ein, vermehren sich und produzieren unter anaeroben Bedingungen Tetanospasmin, ein Neurotoxin.

Personen ohne oder mit unvollständigem Impfschutz: Ältere Kinder, Jugendliche und Erwachsene, insbesondere Frauen, bei denen Impflücken durch fehlende Auffrischimpfungen bestehen.

Erste Zeichen und Symptome sind:

- Allgemeine Unruhe und Zittern

- Schmerzhafte Kontraktionen der Kaumuskulatur im Gesichtsbereich treten auf, die sich allmählich nach kaudal ausbreiten

- Charakteristischer Gesichtsausdruck (risus sardonicus)

- Unfähigkeit, den Mund vollständig zu öffnen (Trismus)

Daneben bestehen in unterschiedlicher Häufigkeit:

- Schluckstörungen

- Hyperexzitabilität

- Hyperreflexie

- Opisthotonus

- Zerebrale Krampfanfälle (durch exogene Reize getriggert)

- Larynxspasmus

- Bronchialer Sekretstau

- Pneumonie

Im Rückenmark behindert Tetanospasmin die inhibitorischen Synapsen durch Blockade der Ausschüttung von Neurotransmittern wie GABA und Glyzin. Dies führt zu einer ungehemmten Steigerung der exzitatorischen Nerven und dadurch zu anhaltenden Muskelkontraktionen ("Wundstarrkrampf").

Noch im 19. Jahrhundert starben in Deutschland etwa 3 % aller in Gebäranstalten entbundenen Neugeborenen an Tetanus. Heute sind vorwiegend ältere Personen mit unzureichendem Impfschutz betroffen. So erkrankten in Deutschland zwischen 1991 und 2000 etwa 125 Personen (d.h. 10-15 pro Jahr). Die Letalität beträgt heute bei adäquater medizinischer Versorgung <25 %.

Die Inkubationszeit nach Verletzung beträgt 2 bis 21 Tage, ggf. auch länger. Je näher die Verletzung dem Kopf ist, desto kürzer ist die Inkubationszeit und je kürzer die Inkubationszeit, desto schwerer verläuft die Krankheit.

Erste Zeichen und Symptome sind allgemeine Unruhe und Zittern, ehe schmerzhafte Kontraktionen der Kaumuskulatur im Gesichtsbereich auftreten, die sich allmählich nach kaudal ausbreiten und insbesondere bei Beteiligung der Atemmuskulatur häufig einen letalen Ausgang bedingen. Die Kontraktur der Masseter- und Kiefermuskeln bedingt den charakteristischen Gesichtsausdruck (risus sardonicus) und die Unfähigkeit, den Mund vollständig zu öffnen (Trismus).

Tetanospasmin entfaltet seine Wirkung zunächst lokal, ehe durch lymphatisch-hämatogene oder direkte axonale Verbreitung andere Organe einschließlich des zentralen Nervensystems erreicht werden.

Die Krankheit hinterlässt keine Immunität.

Die Diagnose wird allein aufgrund der typischen Vorgeschichte (Verletzung) und der charakteristischen Krankheitszeichen gestellt. Da es sich bei Tetanus in erster Linie um eine Toxinkrankheit handelt, sind Infektionszeichen im Blut unzuverlässig. Krankheit & Tod durch Tetanus sind in Deutschland nicht meldepflichtig.

Die Therapie muss rasch erfolgen, da dies neben dem Allgemeinzustand des Patienten die Prognose entscheidend beeinflusst. Sie umfasst u.a. :

- Lokale Wundbehandlung

- Antitoxingabe

- Antibiotikagabe

- Supportivmaßnahmen

Eine wirksame Chemoprophylaxe existiert nicht. Die aktive Immunisierung ist die wirksamste Prophylaxe des Tetanus.

1. Heininger: Impfratgeber – Impfempfehlungen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene/ 11. Auflage – Bremen: UNI-MED, 2022; Seite 53ff

- Wir können keine Fragen zu spezifischen Patientenfällen, Produktempfehlungen oder off-label-Themen beantworten.

- Bitte geben Sie so viele Details wie möglich an, damit unsere Experten Ihnen die bestmögliche Antwort geben können. Achten Sie darauf, Ihre Frage klar und präzise zu formulieren.

- Seien Sie klar und spezifisch

- Geben Sie genügend Kontext, damit andere Ihre Frage leicht verstehen können.

- Beispiel: Anstatt "Welche Impfungen braucht man auf Reisen?" fragen Sie lieber "Welche Impfungen werden für eine Reise nach Südostasien empfohlen und was muss man beachten?"

- Halten Sie sich an unsere Richtlinien

- Vermeiden Sie Fragen zu Produkten, spezifischen Patientenfällen sowie off-label-Themen, da wir diese nicht beantworten dürfen.

- Beispiel: Anstatt "Kann ich Patient X Impfstoff Y verabreichen?" fragen Sie lieber "Welche Kontraindikationen muss ich bei einer Impfung gegen Grippe beachten?"

- Überprüfen Sie bestehende Fragen

- Nutzen Sie unsere automatischen Vorschläge bei Texteingabe, um die Doppelung von Fragen zu vermeiden.

Welche Impfungen werden Schwangeren ohne Vorerkrankungen empfohlen?

- Sie ist spezifisch und für ein breites Publikum geeignet.

- Sie vermeidet Fragen zu bestimmten Impfstoffen oder individuellen Patientenfällen.

- Sie konzentriert sich auf offizielle Empfehlungen und nicht auf persönliche Meinungen.

Warum diese Frage geeignet ist:

Oder stellen Sie Ihre Frage auf der Detailseite.

- Tipps für eine gute Frage – So formulieren Sie klar und präzise.

- Beispielfrage – Ein Muster für eine gut strukturierte Anfrage.

Dort finden Sie: